天干地支是如何记月、日、时的啊?

月柱,即用干支表示人的出生之年月所处的节令。值得注意的是,月干支不是以农历每月初一为分界线,而是以节令为准,交节前为上个月的节令,交节后为下个月的节令。

干支历月份方法:首先推算该年干支历寅月的天干,其余月份可按天干号类推。例如,公历1991年(干支历辛未年)正月的天干:1991÷5=398余1,正月的天干序号数为=(1-2)×2-1= -3 ,因是负数则加10,得7。即干支历乙未年正月天干为庚,正月干支为庚寅,二月为辛卯,三月为壬辰,余类推。

月:每个月的地支是固定不变的,天干则按照一定顺序与地支组合。例如,正月从寅开始,依次为丙寅、丁卯、戊辰等,直到癸亥,共六十个月。 日:每一天都按照固定的天干地支顺序排列,六十天构成一个干支周期。 时:一天被分为十二个时辰,每个时辰的地支是固定的,但天干会按照顺序变化。

地支计时法还与干支计日相联系,形成了六十干支计时法。具体为:甲己日子时以甲为开头,称为甲子时;乙庚日子时以丙为开头,称为丙子时;丙辛日子时以戊为开头,称为戊子时;丁壬日子时以庚为开头,称为庚子时;戊癸日子时以壬为开头,称为壬子时。

月份干支可以根据年干支推算,但具体日期需要查阅万年历。 推算月份干支有口诀,如甲己之年丙作首,乙庚之岁戊为头等。 天干地支是树木干枝的象征,用于方便60进位而设。 天干地支纪年法可以纪年、月、日、时,深植于中国文化中。

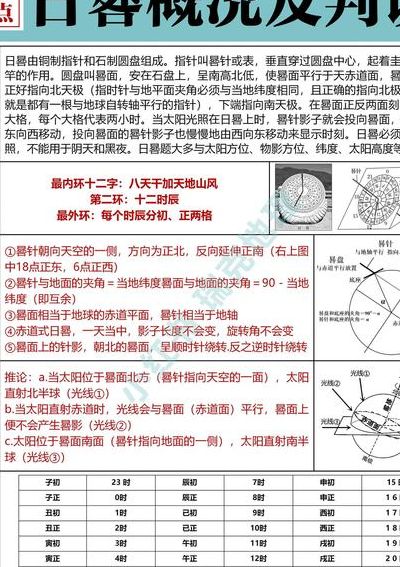

关于日晷的资料

1、“日晷”雕塑整体呈青铜色,高约30米,晷针上下总长约24米,晷面直径约12米。内部还安装有精致的电子系统,每当整点到来时,它就会向路过的人们用声音播报时间;周围的灯光系统更会让“日晷”白天黑夜景致各异。

2、中国最早的可靠记载是《隋书·天文志》中提到的袁充于594年(隋开皇十四年)发明的短影平仪(即地平式日晷)。赤道日晷的明确记载初见于南宋曾敏行的《独醒杂志》卷二中提到的晷影图。工作原理:在一天中,被太阳照射到的物体投下的影子在不断地改变着:第一是影子的长短在改变。

3、中国最早的日晷记录出现在《隋书·天文志》中,记载了袁充在公元594年发明的短影平仪。南宋曾敏行的《独醒杂志》中也有赤道日晷的记录。 工作原理:在一天中,物体的影子会随着时间的变化而改变长度和方向。

4、世界上最早的日晷据说是出现在六千年前的巴比伦王国。而中国关于日晷的最早文献记载出现在《隋书·天文志》中,记载了袁充在公元574年发明的短影平仪。 赤道日晷的明确记载首次出现在南宋曾敏行的《独醒杂志》中。 利用太阳光投影计时是人类在天文学领域的重要发明,这一方法被使用了数千年。

5、日晷主要由日晷盘和日晷针组成。日晷盘通常是水平的,有时也倾斜一定的角度以适应不同季节太阳的运动轨迹。日晷针则固定在日晷盘上,其倾斜角度需精确设置以保证在不同时间影子能落在正确的位置上。 工作原理:日晷的工作原理基于太阳在天空中的位置变化。

6、因此,所谓日晷,就是白天通过测日影定时间的仪器。日晷计时的原理是这样。在一天中,被太阳照射到的物体投下的影子在不断地改变着,第一是影子的长短在改变,早晨的影子最长,随着时间的推移,影子逐渐变短,一过中午它又重新变长。

在古代的时候,没有钟表,那人们都怎么计算时间呢?

古代人们是没有钟表来看时间的,所以他们看时间是也有他们的一套办法,那么所看时间就选用日来看时间,日晷是一个圆形的实盘,实盘中间有一个特别长的针,实盘的表面刻上12个时辰的名称,通过不同时间太阳照射的不同位置来计算时间。

在古代,没有钟、表等现代计时工具之前,古人主要依靠“日晷”和“刻漏”来测定时间。日晷利用太阳的位置和影子的长度来显示时间,而刻漏则是通过水的流动来测量时间。日晷由晷面和晷针组成,晷针的影子投射到晷面上的刻度,指示出具体的时间。

在晷面的正反两面刻划出12个大格,每个大格代表两个小时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。

日晷就是一个圆形石盘,石盘中间有根长长的针,在石盘的表面刻上十二个时辰的名称,通过不同时间段太阳照射到那根针投下的阴影的位置,来计算时间。一般人家可没有日晷使用,普通人家都是用漏刻来计算时间的,而且日晷是晴天有太阳的时候才可以使用,像没有太阳的天气也要用到漏壶。

近来看古书,有什么一天百刻,还说24时辰分为甲乙丙丁庚辛壬癸艮巽乾坤...

1、天干是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,也叫天干;地支是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,也称十二地支。干支还是阴阳之分:甲、丙、戊、庚、壬为阳干,乙、丁、己、辛、癸为阴干;子、寅、辰、午、申、戌为阳支,丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。

2、时辰的划分为:子时、丑时、寅时、卯时、辰时、巳时、午时、未时、申时、酉时、戌时、亥时。

3、天干地支的计算 首先要知道,天干序数按:1(甲),2(乙),3(丙),4(丁),5(戊),6(己),7(庚),8(辛),9(壬),10(癸);地支序数按:1(寅),2(卯),3(辰),4(巳),5(午),6(未),7(申),8(酉),9(戌),10(亥),11(子),12(丑)。

4、而一昼夜24小时为100刻,即相当于现在的1440分钟。可见每刻相当于现在的14分钟。

5、一个时辰为8刻,一刻为14分钟,约15分钟。古代用干支纪时。

6、甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是天干地支中的天干,不能单独代表时间。十天干十二地支一起表示年份。十干曰:阏逢、旃蒙、柔兆、强圉、著雍、屠维、上章、重光、玄黓、昭阳。

古代记时和现代有什么不同?

1、不同点: 古代的计时方法,如中国的十二时辰制,与现在的24小时制有所不同。古代的时辰制是基于天文学和农业社会的需求而发展起来的。 古代计时方法往往与人们的生活习惯和日出日落等自然现象紧密相关,而现代计时方法则基于科学原理,如地球自转和公转。

2、古代计时方法与现代不同,主要体现在以下几个方面: 日晷和漏刻:古代主要使用日晷和漏刻来计时。日晷通过观测太阳影子的移动来判断时间,而漏刻则利用水均衡滴漏的原理来计时。 一昼夜分为一百刻:古代将一昼夜分为一百刻,每刻相当于现代的14分钟。这种计时方法在古代诗歌和文献中很常见。

3、古代没有现代的时钟和钟表,所以人们需要其他方法来确定时间。他们通过观察太阳和星辰的运行来计算时间。例如,通过测量日影的长度和位置,可以确定时间。这种方法叫做日晷。另外,他们还通过观察月亮的周期来计算时间,月亮大约25天一个周期。此外,古代人还利用了水钟和沙漏等计时器来计算时间。

古代时间叫法对照表

1、中国古代,人们用“铜壶滴漏”的方法计时,把一昼夜划分成十二个时段,每一个时段叫一个时辰。每一时辰的前一小时为初,后一小时为正。比如7时叫辰初,8时叫辰正,9时叫巳初,10时叫巳正。十二时辰既可以指一天,也可以指任何一个时辰。十二时辰相当于24小时,每个时辰等于2小时。

2、古代时间怎么称呼: 子时:晚上11点至凌晨1点。 丑时:凌晨1点至3点。 寅时:凌晨3点至5点。 卯时:凌晨5点至7点。 辰时:上午7点至9点。 巳时:上午9点至11点。 午时:上午11点至13点。 未时:下午1点至3点。 申时:下午3点至5点。 酉时:下午5点至7点。

3、二十一至三十日(小月至二十九日)则被称为“念”,其中二十一为“念一日”,二十二为“念二日”,直至三十为“念十日”。念,在此处含有惦记、常常想的意思,古人用此来表达对月底时光的珍视和感慨。这些古代的雅称不仅富有诗意,也体现了古人对时间的敬畏和对生活的热爱。

4、【子时】夜半,又名子夜、中夜:十二时辰的第一个时辰。(北京时间23时至01时)。【丑时】鸡鸣,又名荒鸡:十二时辰的第二个时辰。(北京时间01时至03时)。【寅时】平旦,又称黎明、日旦等:时是夜与日的交替之际。(北京时间03时至05时)。

5、古代时间的叫法如下:子时:也被称作夜半,指的是北京时间23时至01时。丑时:也被称作鸡鸣,指的是北京时间01时至03时。寅时:也被称作平旦,指的是北京时间03时至05时。卯时:也被称作日出,指的是北京时间05时至07时。辰时:也被称作食时,指的是北京时间07时至09时。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。