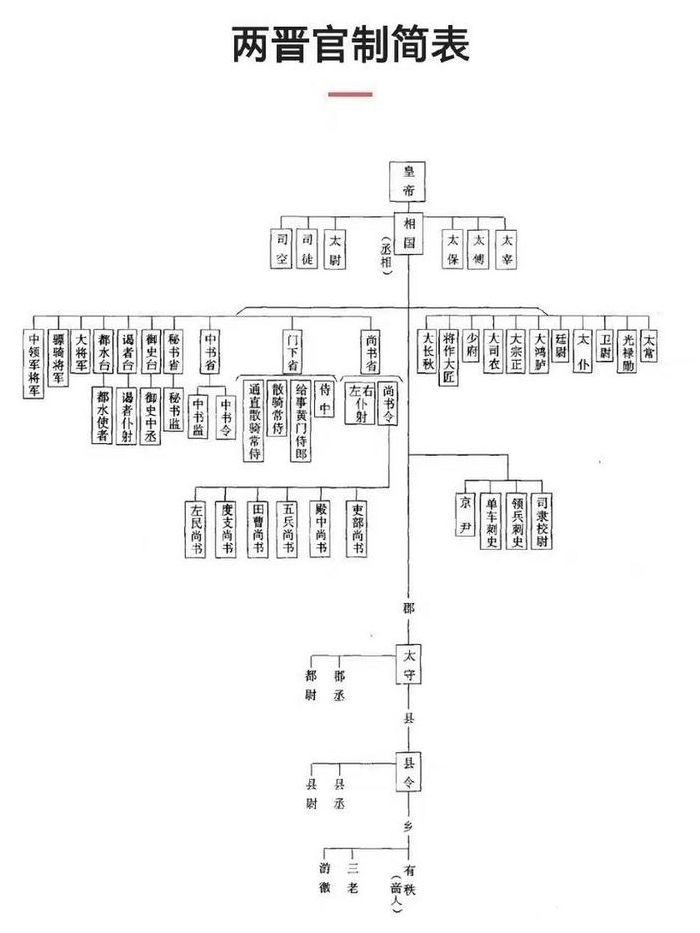

东晋阶层划分

1、衣冠南渡是指的北方士族或者朝廷因为战乱而举家迁徙到南方,历史上发生过三次大规模的衣冠南渡,第一次就是永嘉之乱后晋元帝建都建康。第二次是安史之乱第三次是靖康之难宋高宗建都临安。历史被提起最多就是永嘉之乱后西晋灭亡东晋建立。这是一次南北文化的大融合,有融合必定就会有冲突。

2、江南本土士族- 吴郡四大家族:朱氏、张氏、顾氏、陆氏。- 宜兴周氏:宜兴地区的世家大族。- 山阴贺氏:山阴地区的显赫家族。南迁士族- 琅琊王氏:著名的王与马,共天下的家族,是东晋最具影响力的世家之一。- 太原王氏:来自太原的世家大族,与琅琊王氏齐名。

3、世族政治,社会阶层分为世族、齐民编户、依附人及奴隶 。,不过也扶持寒门以平衡政治势力,并且在南朝梁时萌芽出科举制度。南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的统称。

4、统治阶层 东晋王朝的统治阶层大部分是由过江避难的北方侨姓士族与世居江南的南方吴姓士族组成的,存在着地域、文化等方面的差异,他们之间一直相互排挤;在东晋统治的一百多年中,侨姓士族占据统治的主导地位,而吴姓士族则一直被排斥。

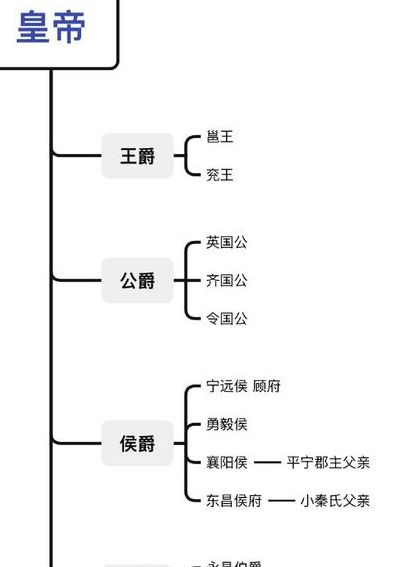

古代爵位分级,曾经发过,没找到理想的答案,再求助大神。

晋 时五等封爵的爵序是:国公、郡公、县公、县侯、县伯、县子、县男。爵称是亲王、嗣王、郡王、国公、郡公、开国公、开国郡公、开国县公、开国侯、开国伯、开国子、开国男,共十二等。

爵位的等级名称

1、- 五等爵位的设立:据孟子说,周代的爵位等级有公、侯、伯、子、男五等。这些爵位级别可以用“命”数的多少来表示,同时与宫室、车旌、衣服、礼仪等方面的不同等级相对应,以显示出各级贵族的“贵贱有别,尊卑有序”。- 爵位制度的作用:爵位制度在封建社会中起到了笼络人心、稳固统治的作用。

2、公爵(Duke)、侯爵(Marquess)、伯爵(Count或Earl)和子爵(Viscount)依次为更高一级的爵位。子爵之下是男爵(Baron),这些爵位通常可以世袭,并带有固定的封地,属于领主。欧洲还有非领主的下层贵族,如英国有从男爵(baronet)和骑士(Knight),被称为爵士(Sir)。

3、郡主:王爷之女,皇子之女,公主之女。必封郡主。重臣、将军之女天子分封的。郡君:王爷孙女,皇子孙女,公主孙女,郡主之女必封郡君。县主:东汉帝女皆封县公主,到了隋唐,亲王的女儿才能封为县主。明清时期,郡王、世子之女为县主。县君:元朝正、从五品官之母或正室封为县君。

4、周朝的爵位分为五个等级:公、侯、伯、子、男,这些爵位都是世袭的,他们的封地都称为国,在封国内拥有统治权。在各个诸侯国内,还设有卿、大夫、士等爵位,楚国等还有执圭、执帛等爵位。卿、大夫有封邑,并对封邑拥有统治权,但需服从诸侯的命令。

5、侯爵:侯爵则代表更高的地位和权力,往往位列政府的高位,地位高于伯爵。 公爵:公爵是爵位等级中的最高级别,代表着极大的权势和尊贵的社会地位,是最尊贵的等级。需要指出的是,不同历史时期和文化背景下,爵位等级的名称和数量可能存在差异。但在大多数情况下,上述的排列顺序具有普遍性。

中国古代各时期的爵位大小排列

1、中国历史上,爵位分为五等,依高低分别是:公,伯,侯,子,男。在清朝,每个爵位还要分等级,例如一等公、二等伯等等。

2、中国古代各时期的爵位大小排列,从高到低通常为:公、侯、伯、子、男。详细解释:在古代中国,爵位是封建社会中一种特殊的荣誉制度,用以封赏贵族和功臣。不同时期的爵位制度有所差异,但大体上,公、侯、伯、子、男的等级排列代表了不同的地位和荣誉。公是最高的爵位。

3、在古代中国的爵位体系中,公是最高的爵位,其后是侯,再次是伯。 小公爷是指年轻的公爵,地位在所有侯爵之上,顾侯则是指顾家的侯爵,位居第二。 伯爵则是排在侯爵之后的爵位,位列第三。 墨兰曾观察到明兰嫁给了顾侯,这一婚姻使得明兰的地位得到了显著提升。

4、宋朝的封爵 宋初的封爵增加到十二级,为王、嗣王、郡王、国公、郡公、开国公、开国郡公、开国县公、开国侯、开国伯、开国子、开国男。辽金的封爵 辽的封爵很多继承唐制,也有王和五等爵,以及食邑、食实封等制度。

5、因为历朝历代的爵位品制都很不相同,所以在等级划分上都各有各的标准。但有一点是肯定的。就是 “公、侯、伯、子、男” 的这样一个排列顺序,一般来讲,是不会颠倒的。。

不同朝代爵位排名

先秦时期的封爵上古的“爵”《通典.职官.封爵》上载有:黄帝:方制万里,为万国,各百里。唐虞夏:建国凡五等:公、侯、伯、子、男。殷:公、侯、伯三等,公百里,侯七十里,伯五十里。周:公、侯、伯、子、男五等,公侯百里,伯七十里,子男五十里。

第一等:公,比如隋朝的李渊,就被封为唐国公。第二等:侯,比如战国时期的彻侯。第三等:伯,虽然齐桓公被叫做桓公,但他实际上是伯爵。第四等:子,一些世袭的爵位,比如李密是世袭的蒲国公,这里的“公”可能在实际地位上接近“子”。

上古的“爵”黄帝:方制万里,为万国,各百里。唐虞夏:建国凡五等:公、侯、伯、子、男。殷:公、侯、伯三等,公百里,侯七十里,伯五十里。周:公、侯、伯、子、男五等,公侯百里,伯七十里,子男五十里。周公居摄改制,大其封,公五百里,侯四百里,伯三百里,子二百里,男百里。

先秦时期,根据《通典.职官.封爵》的记载,自尧、舜至夏朝,存在五等爵位:公、侯、伯、子、男。商朝则有三等爵位:公、侯、伯,并无子、男二等。商代的“外服诸侯”包括侯、甸、男、卫、邦伯等。

古代爵位的等级排序,自高至低,依次为王、公、侯、伯、子、男。不同的朝代对此体系有所调整。在西周时期,被封为公、侯的爵位持有者,对周天子表示臣服,但在自己的封国内却享有君主权力,实行官爵合一的制度。关于中国古代封爵制度的起源,学术界尚无确切共识。

中国历代爵位的魏晋南北朝

中国历代爵位体系中,魏晋南北朝时期的封爵制度有着其独特的特点与演变。曹魏时期,封爵体系正式废除秦汉的二十等爵,实行公侯伯子男五等制度,此制度一直沿用至后世。在魏文帝黄初年间,确立了九等封爵制,包括王、公、侯、伯、子、男、县侯、乡侯和关内侯。

魏文帝黄初年间,定爵制为九等:王、公、侯、伯、子、男、县侯、乡侯(最初在乡侯之下还有亭侯,后省)、关内侯。王为皇室宗亲独有;公、侯、伯、子、男五等宗室、功臣都有,均有封地;县侯、乡侯、关内侯为功臣及子弟起家封爵,无封国,食租税。

- 东汉:略如西汉制。魏晋南北朝时期的封爵 曹魏:九等制度,公侯伯子男五等。 两晋:王、公、侯、伯、子、男等。 南朝:宋制因两晋,唯大小国皆三军。 北朝:北魏、北齐、北周各有不同制度。隋唐时期的封爵 隋朝:九等制度。 唐朝:九等制度。

曹魏的封爵 自曹魏起正式废除了秦汉以来的二十等爵,实行公侯伯子男五等制度,以后为历朝所沿行。两晋的封爵 晋武帝咸宁三年(275年)定制,爵位有:王、公、侯、伯、子、男、开国郡公、开国县公、开国郡侯、开国县侯、开国侯、开国伯、开国子、开国男、乡亭侯、关内侯。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。