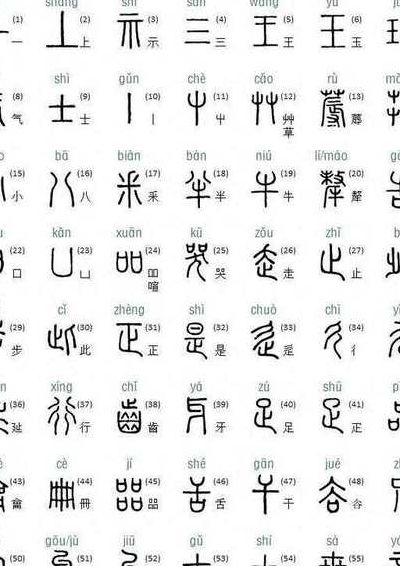

大篆小篆对比

1、大篆与小篆字体对照:小篆形成于秦始皇统一中国前后。大篆起源于西周后期。形体特点:小篆的形体偏向长方形,笔画横平竖直,线条粗一致。大篆的特点是线条化,线条简练生动,字形结构更整体。历史意义:大篆是最早的刻石文字,是石刻之祖。

2、大篆:线条具有流动性和生动性,字形结构更为简洁,虽有图画的遗韵,但仍体现了书法的独立审美价值。小篆:以长方形为主,笔画横平竖直,线条粗细均匀,呈现出平衡对称的美感。综上所述,大篆和小篆在多个方面存在显著差异,这些差异使得它们在汉字书法史上各自具有独特的地位和价值。

3、“小篆”是一个具体概念,专指秦统一的文字。小篆是中国古代第一次标准化汉字。字形上,大篆不规则,偏旁部首位置不固定,文字大小不同,象形意义为主;小篆为长方形方块字,平衡对称,笔画横平竖直,圆劲均匀,粗细基本一致,符号性为主。

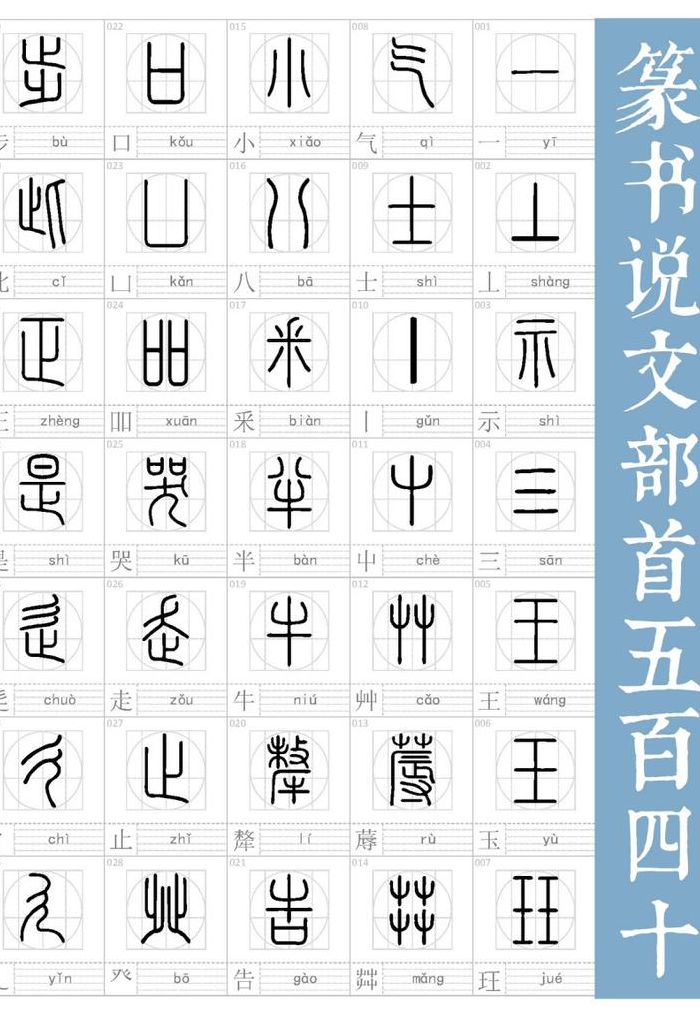

偏旁部首的金文小篆体

1、“小篆”是一个具体概念,专指秦统一的文字。小篆是中国古代第一次标准化汉字。字形上,大篆不规则,偏旁部首位置不固定,文字大小不同,象形意义为主;小篆为长方形方块字,平衡对称,笔画横平竖直,圆劲均匀,粗细基本一致,符号性为主。

2、卩,在甲骨文和金文中,是跪坐的人的象形;在小篆中,是节字;现在不能独立成字,只能做偏旁。卩,偏旁名称是单耳刀儿。

3、金文的字形与甲骨文的字形完全一样。小篆承续金文,而字形走上了线条化,“人”站立的样子没变,只是胸前的花纹图案省略了,这与汉字的发展趋向简化有一定的关系。隶书笔画化。隶化后楷书有所变形,错纹的形象被淡化,已很难看出“人”形。“文”字的本义是“文身”。

4、篆书对照表如下:篆书入门。识篆和写篆阶段。先来谈谈识篆。篆书是古文字,是我们的祖先在汉代以前通用的文字。篆书可分为大篆与小篆。先秦古文字为大篆,秦始皇统一文字之后的篆书为小篆。识篆可从小篆开始。因为小篆的偏旁部首与我们现在通用文字的繁体偏旁部首是一致的。

5、爪的部首是: 爪 爪的释义:读音一:[ zhǎo ]鸟兽的脚或趾甲:鹰~。虎~。张牙舞~。读音二:[ zhuǎ ]爪子,动物带尖甲的脚:鸡~子。猫~子。爪儿,器物下端像爪的部分:这个锅有三个~儿。

陌的篆体字

陌的篆体字如下图:秦代小篆奠定了统一的书写规格,在纷乱之中找到了整合的契机。规范点画偏旁,包括笔顺、主次等,外方内圆,唐代李阳冰,人称“笔虎”,改革小篆,增其圆媚劲逸,飞动自然,得婉转流丽之妙趣,字形拉长,玉树临风。狭义的篆书只指秦篆,俗称小篆,广义的篆书则泛指秦篆以前的古文字。

田在古代有甲骨文、金文、篆文、隶书、楷书、行书、草书、标准宋体。字源解说:说文解字:文言版《说文解字》:田,陈也。树谷曰田。象四囗。十,阡陌之制也。凡田之属皆从田。白话版《说文解字》:田,纵横摆列。种谷子的地方叫“田”。象四个“囗”。

静字的篆体写作:静。静笔画顺序:横、横、竖、横、竖、横折钩、横、横、撇、横撇/横钩、横折、横、横、竖钩。静字的详细释义 形容词 静止,不动。南朝梁刘勰《文心雕龙·养气》:“水停以鉴,火静而朗。”寂静,无声。

现存最早的宋代交子上,就写着这几字:“除四川外,许于诸路州县、公私从便、主管 并同见钱七百七十陌、流转行使。”也就是说,这张纸钞除了不能在四川行使外,各州府都能接受。凭此钞票可以向主管人员提取770贯钱。

中华文化博大精深,从象形文字、甲骨文到篆体、繁体字,再到如今的简体字,文字并不是一成不变的,而是在演化当中的,这么多的文字,想要全部都认识是非常困难的,因此,在日常生活中我们经常会叫错别人的名字,那么我们今天便列举出三个容易被叫错的名字,我们一起来看看吧!毌丘俭。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。