庚子是什么时辰

甲子、丙子、戊子、庚子、壬子分别都是子时,即每天的23:00--01:00。在古代的计时体系中,一天被划分为十二个时辰,每个时辰相当于现代的两小时。这十二个时辰以十二地支来命名,依次为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

庚子时,时间跨度是从23:00到00:59,属于子夜时分,是一天中最深沉的时刻,也是新旧交替之际。最后,壬子时对应的是凌晨1:00到1:59,同样是子时的最后一个时辰,预示着新的一天的开端即将来临。

庚子时:指的是从23:00到00:59的时间段,属于子时的一部分。 壬子时:指的是从01:00到01:59的时间段,属于子时的一部分。

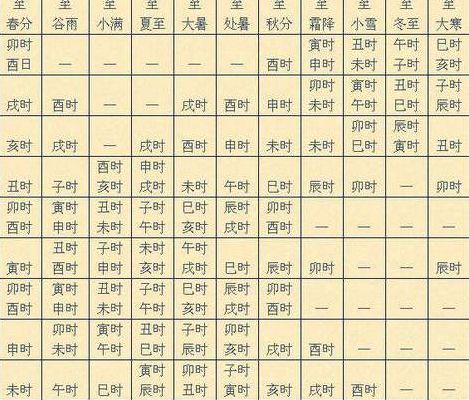

天干地支十二时辰

申时对应壬申,壬为水之始,申为地支九,象征创造力与制胜。酉时对应癸酉,癸为水之二,酉为地支十,象征享受与放松。戌时对应甲戌,甲为木之始,戌为地支十一,象征沉思与反思。亥时对应乙亥,乙为木之二,亥为地支十二,象征终点与成就。

十二天干:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支时辰:23:00至1:00为子时,1:00至3:00为丑时,每个时辰两小时,依次类推。天干与地支结合,形成六十甲子循环,用以标记年份。

地支对应的时辰分别为子时代表23~1点,丑时代表1~3点,寅时代表3~5点,卯时代表5~7点,辰时代表7~9点,巳时代表9~11点,午时代表11~13点,未时代表13~15点,申时代表15~17点,西时代表17~19点,戌时代表19~21点,亥时代表21~23点。

未时:13:00-14:59(下午1点到2点) 申时:15:00-16:59(下午3点到4点) 酉时:17:00-18:59(下午5点到6点)1 戌时:19:00-20:59(晚上7点到8点)1 亥时:21:00-22:59(晚上9点到10点)每个时辰等于现代的两个小时。

戊、己、庚、辛、壬、癸,地支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干以十年为一个循环,地支以十二年为一个循环,两者结合形成六十个时辰的循环。1 由于天干地支的配合从“甲子”开始,这个60年为一个周期的循环被称为“甲子”周期,它构成了中国古代时间记年的基础。

甲子,丙子,戊子,庚子,壬子,分别都是什么时间?

甲子时间:在农历的子时,即晚上23时到次日凌晨1时之间。在这个时段内,若遇到甲子年、丙子月、戊子日,均可称为甲子时。例如,1937年3月25日的子时为甲子时,而27号的子时则属于丑时。 丙子时间:同样在农历的子时,即晚上23时到次日凌晨1时之间。

在中国传统的干支纪时法中,甲子时指的是从晚上23:00到23:59的时间段。丙子时并不存在于干支纪时法中,因为丙与子在五行中相冲,所以没有丙子时的概念。戊子时则对应凌晨1:00到1:59,属于子时的范畴。庚子时是从23:00到00:59,是子夜时分,也是新旧交替之际。

甲子、丙子、戊子、庚子、壬子分别都是子时,即每天的23:00--01:00。在古代的计时体系中,一天被划分为十二个时辰,每个时辰相当于现代的两小时。这十二个时辰以十二地支来命名,依次为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

天干地支的组合形成了60个时辰,每个时辰对应一组天干地支。这些组合以60为周期循环使用,构成了一个稳定的时间纪年系统。 子时,即夜晚23时至凌晨1时,对应的天干地支组合为甲子。接下来的五个小时,分别对应丙子、戊子、庚子、壬子。

在古代时辰体系中,甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是用来标识天干的十种元素,它们分别代表不同的属性与意义,对应着不同的时辰。甲,代表开始与新生,通常与木元素相连,对应子时23时至1时,如甲子时、丙子时、戊子时、庚子时、壬子时等。乙,象征柔顺与生长,与木元素关系密切。

2008年是戊子年。 向前推12年,1996年是丙子年。 继续向前推12年,1984年是甲子年。 再向前推12年,1972年是壬子年。 以每12年一个周期计算,2020年是庚子年,2032年是壬子年。 需要注意的是,60年是一个完整的周期,可以通过查万年历来验证这些年份对应的子年类型。

夏至三庚是什么意思?

1、三庚,是中国农历中划定三伏天开始的标准“夏至三庚便入伏”。指的是从夏至日开始算起,数到第三个庚日就是初伏第一天。

2、夏至三庚”是指从夏至日开始算起,数到第三个庚日,即为初伏的第一天。“夏至三庚”是判断三伏天开始的一种方法,其中的“庚日”是源于中国古代的一种计时方法,即天干地支中的“庚”字对应的日期,每隔10天会出现一个庚日。具体计算步骤如下:在日历上找到夏至的日期,通常在每年的6月21日或22日。

3、“夏至三庚入伏”是中国民间传统的一个时节术语。夏至是二十四节气之一,表示夏季阳光最长、白天最长、夜晚最短的一天,通常出现在每年的6月21日、22日或23日。而“三庚”则代表着十天的时间,也即夏至日加上九天。

庚时指的是几点到几点

庚时不是具体的时间点,而是中国古代历法中用以表示一天中时间的十个时辰之一。 庚时涵盖的时间范围大约是从晚上11点到次日凌晨1点。 按照天干地支的顺序,庚时之后的时辰依次是辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌,最后是辛亥。

庚时不是几点,庚是十天干之一。(23~1点)庚子、(1~3点)辛丑、(3~5点)壬寅、(5~7点)癸卯、(7~9点)甲辰、(9~11点)乙巳、(11~13点)丙午、(13~15点)丁未、(15~17点)戊申、(17~19点)己酉、(19~21点)庚戌、(21~23点)辛亥。

庚子:23至1点,辛丑:1至3点,壬寅:3至5点,癸卯:5至7点,甲辰:7至9点,乙巳:9至11点,丙午:11至13点,丁未:13至15点,戊申:15至17点,己酉:17至19点,庚戌:19至21点,辛亥:21至23点。古代劳动人民将一昼夜划分为十二个时辰,每一个时段叫作一个时辰。

庚时是指凌晨3点至5点。子时,23时至01时,夜半,又名子夜、中夜,十二时辰的第一个时辰。丑时,01时至03时,鸡鸣,又名荒鸡,十二时辰的第二个时辰。寅时,03时至05时,平旦,又称黎明、早晨、日旦等,时是夜与日的交替之际。十二地支又称十二支。

庚时不是几点,庚是十天干之一。古往今来,计时均不用天干而是用地支。中国古代用十二地支纪时、纪月。地支纪时就是将一日均分为12个时段,分别以十二地支表示,子时为现在的23~1时,丑时为1~3时等等,称为十二时辰。地支纪月就是把冬至所在的月称为子月,下一个月称为丑月等等。

甲子时:指的是从23:00到23:59的时间段,属于子时的一部分,每个时辰等于现代的两个小时。 丙子时:这个时间段并不存在,因为按照干支纪时法,丙与子相冲,不会形成时辰。 戊子时:指的是从01:00到01:59的时间段,属于子时的一部分。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。