应急响应等级一二三四区别

协调组织不同 Ⅰ级响应由减灾委主任统一领导、组织抗灾救灾工作。Ⅱ级响应由减灾委副主任组织协调灾害救助工作。Ⅲ级响应由减灾委员会秘书长组织协调灾害救助工作。

法律分析:按照突发事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级,分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示,级(特别重大)、级(重大)、级(较大)和级(一般)。一级为最高级别。

二级响应:二级响应是指死亡100人以上、200人以下;紧急转移安置80万人以上、100万人以下;倒塌房屋15万间以上、20万间以下。符合上述情境之一的,由民政部部长决定进入二级响应状态。

应急响应等级的区别主要在于突发事件的危害程度、影响范围、涉及人数等因素的不同。

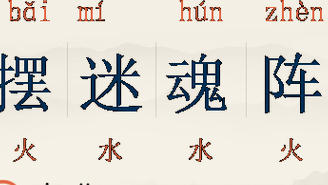

网络安全演练中的常见问题有哪些?

1、常见的网络安全问题主要包括:视频 非法授权访问、窃听、黑客入侵、假冒合法用户、病毒破坏、干扰系统正常运行、篡改或破坏数据,系统安全,web安全,无线网络安全,物联网安全等。

2、网络安全的主要问题介绍:Internet是一个开放的、无控制机构的网络,黑客(Hacker)经常会侵入网络中的计算机系统,或窃取机密数据和盗用特权,或破坏重要数据,或使系统功能得不到充分发挥直至瘫痪。

3、防火墙:防火墙可以监控和过滤网络流量,从而保障网络系统的安全和合法性。入侵检测:该技术可以检测网络中的入侵行为,及时发现和阻断入侵,保护网络系统的安全。

国家自然灾害救助应急响应分为几级

法律分析:一共有四级。法律依据:《国家自然灾害救助应急预案》标准等级一 发生特别重大突发公共卫生事件,省指挥部根据国务院的决策部署和统一指挥,组织协调本行政区域内应急处置工作。

法律分析:整体来讲,一共可分为四级,根据事件发生的紧急程度、发展事态和危险程度划分。分别是级(特别严重)、级(严重)、级(较重)和级(一般),其对应颜色分别为红色、橙色、黄色和蓝色。

法律分析:《国家自然灾害救助应急预案预案》根据自然灾害的危害程度等因素,将国家自然灾害救助应急响应分为四个等级。

法律分析:应急响应分为四级分别用Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级代表。

根据国务院2005年颁布的《国家自然灾害救助应急预案》,按照灾害损失情境,民政部将应对自然灾害工作设定为四个响应等级。

法律分析:应急响应级别最高的是Ⅰ级。法律依据:《国务院办公厅关于印发国家自然灾害救助应急预案的通知》 根据自然灾害的危害程度等因素,国家自然灾害救助应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。

应急响应包括哪些内容

应急响应的核心功能和任务包括:接警与通知,指挥与控制,警报和紧急公告,通讯,事态监测与评估,警戒与治安,人群疏散与安置,医疗与卫生,公共关系,应急人员安全,消防和抢险,泄漏物控制。

⑶公共卫生事件。主要包括传染病疫情,群体性不明原因疾病,食品安全和职业危害,动物疫情,以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。⑷社会安全事件。主要包括恐怖袭击事件,经济安全事件和涉外突发事件等。

预测预警。及时预测突发事件的发生并向社会预警,是减少突发事件损失的最有效措施,也是应急管理的主要工作。采取传统与科技手段相结合的办法进行预测,将突发事件消除在萌芽状态。一旦发现不可消除的突发事件,及时向社会预警。

二级应急响应内容包括组织指挥、救援救助、信息发布和社会保障等方面的内容 组织指挥 组织指挥是二级应急响应的重要内容,包括建立指挥机构、明确指挥体制和责任分工。

应急响应是指在突发事件发生以后所进行的各种紧急处置和救援工作。及时响应是应急管理的又一项主要原则。(4)应急恢复 恢复是指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后所采取的处置工作。恢复工作包括短期恢复和长期恢复。

突发环境事件应急响应措施包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。