郭守敬的主要贡献有哪些?

郭守敬创制一套精密的仪器,他改 『气进了圭表,解决了观测困难,减少了观测结果的误差。他还改变了浑天仪的基本结构,比原来的浑天仪简单且实用,所以郭守敬像以叫作简仪。

1278年,郭守敬在大都设计建造了太史原由郭守敬设计制、院和观天台,还主持了东起朝鲜半岛,西至四造,明代仿制,现在,云南和河西走廊,南及南中国海,北尽西伯利亚,南北跨度5000多公里,东西行程2500多公里的大规模的“四海测量”活动。郭守敬精密的天文测量,为创定新历提供了精确的天文实测数据。

1、在天文学方面,他编撰的天文历法著作有:《推步》、《立成》、《历议拟稿》、《仪象法式》、《上中下三历注式》和《修历源流》等十四种,共105卷。他修订的《授时历》,用了四年,成为了当时世界上最先进的一种历法。

2、科学方面,郭守敬在修订历法的时候,他还改制、发明了简仪和十二件天文台上用的仪器,分别是简仪、高表、侯极仪、混天象、玲珑仪、仰仪、立运仪、证理仪、景符、窥几、日月食仪、星晷定时仪。其中简仪就是测量天体位置的,是当时世界上的一个先进的技术。

3、水利方面,也有研究,并且有很大的成就,他也为中国带来了深远的影响,1291年他负责修建了连接元大都和通州的大运河--通惠河

郭守敬的历史贡献有哪些?

郭守敬的主要贡献在天文学、地理学、水利学、数学、光学这五个方面。

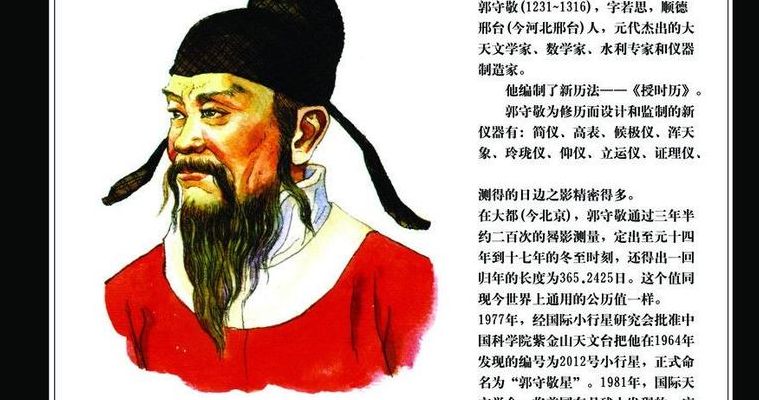

郭守敬(1231年-1316年),字若思。邢州邢台县(今河北省邢台市信都区)人。元朝著名的天文学家、数学家、水利工程专家。

元朝著名的天文学家、数学家、水利工程专家,著有《推步》《立成》等十四种天文历法著作。

他与许衡、王恂等奉命修订新历法,历时四年,制订出《授时历》,成为当时世界上最先进的一种历法,通行三百六十多年。为修订历法,郭守敬还改制、发明了简仪、高表等十二种新仪器。

至元元年(1264年),郭守敬奉命修浚西夏境内的古渠,更立闸堰,使当地农田得到灌溉。至元二十八年(1291年),郭守敬任都水监,负责修治元大都至通州的运河,耗时一年,完成了全部工程,定名通惠河,发展了南北交通和漕运事业。

我原来科学家郭守敬主要贡献在什么方面?

我国元代科学家郭守敬主要贡献在天文学、地理学、水利学、数学、光学五个方面。

1、天文学:

①天文观测:

郭守敬运用他改进、创造的天文仪器,进行了许多精密的天文观测,从而使《授时历》的编制有了可靠的观测基础。他所从事和领导的观测项目甚多,如冬至时刻、二十八宿距度和星表、四海测验、黄赤交角以及一些历元时刻的测定,其中大部分数据都是中国古代历法史上最精确的,或近于最佳的。其中较为知名的即为四海测验。

②四海测验:

至元十六年(1279年),郭守敬向元世祖忽必烈提议:如今元朝疆域比之前大了很多,不同地区日出日落昼夜长短时间不同、各地的时刻也不同,旧的历法已经不适用了,因此需要进行全国范围的天文观测以编制新的历法。忽必烈接受了郭守敬的建议,派监候官十四人分道而出,分别在二十七个地方进行天文观测,后世称之为“四海测验”。

郭守敬从上都(今多伦)、大都(今北京)开始历经河南转抵南海跋涉数千里,亲自参加了这一路的测验。在其中的6个地点,特别测定了夏至日的表影长度和昼、夜的时间长度;测出的北极出地高度平均误差只有0.35;新测二十八宿距度,平均误差还不到5';测定了黄赤交角新值,误差仅1'多;取回归年长度为365.2425日,与现今通行的公历值完全一致。这些观测的结果,都为编制全国适用的历法提供了科学的数据。

③编制《授时历》:

在《授时历》创作中,郭守敬虽然有专业分工,他负责制器和测验,但与整个创作中的其他部分以及总体工作,并非全然无关。《授时历》的编制是一件规模较大的集体工作。工作中既有专人分工负责,也有重大问题的集体讨论。《元史》作者除了在王恂、郭守敬的列传中记叙了改历之事外,还在许衡、杨恭懿等人的列传中也作了相当篇幅的叙述。这些叙述中都透露出《授时历》编撰工作的集体性。按照当代科学史家钱宝琮的观点,甚至可认为,早在刘秉忠、张文谦、张易等人同学的时代,他们就对历法问题有过许多探讨。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。